Diari berlinesi

Giorno 1-2

La 73esima Berlinale di Billy inizia di notte, dopo un volo in compagnia di una nutrita rappresentanza della scena cinematografica emiliano-romagnola, riunita per celebrare degnamente la partecipazione de Le proprietà dei metalli di Antonio Bigini, prodotto dalla bolognese Kiné, che approda orgogliosamente a Berlino, nella sezione Generation. Perché c’è vita oltre Roma, per il cinema italiano, e siamo qui a dimostrarlo.

Berlino 2023 inizia quindi di notte, con quel vento gelido che passa qualsiasi tipo di indumento, con il nuovo discutibile aeroporto, il treno per andare in centro, gli amici e la fortuna di intercettare la corsa giusta, ché le indicazioni tedesche sono sempre così scarse da farti pensare che solo i migliori sopravvivano.

Dopo aver lasciato una Alexander Platz piovosa, scura e a tratti inutilmente illuminata dalle sirene delle polizei, raggiungiamo il quartier generale di Billy, a Mitte, che è un approdo sicuro trovato meno di ventiquattrore prima del nostro ingresso nella hall ed è un albergo turco che ci offre 18mq di calore con vista sul tipico panorama berlinese: una gru.

Scopriamo poi che le nostre scarpe da festival, che per tanti anni hanno sostenuto i molti chilometri percorsi tra film, pasti più o meno rapidi, notti ridotte, sigarette veloci fuori dalle sale, apertivi animati, hanno un buco sotto la suola, che a Berlino vuol dire, sostanzialmente, imbarcare acqua che neanche il Titanic e perdere un piede per congelamento nel giro di poche ore. Scarpe rotte, eppur bisogna andar.

Il mattino dopo infatti il festival ci attende fiero e agghindato, anche se appare un po’ dimesso rispetto all’ultima edizione che abbiamo frequentato, quella del 2020, l’ultima prima della pandemia, e non sarà l’unica differenza che registreremo. Notiamo intanto che la camminata Ost-Berlin dall’hotel fino a Potsdamer Platz — che resta il centro non proprio immutato del festival — è quasi priva di manifesti della Berlinale, poi ci ricordiamo che è domenica e scopriamo che domenica, nella capitale della Germania, sembra di stare a Forlì: tutto chiuso e poche persone in giro; almeno è così a Mitte, ché già a Prenzlauerberg, al Mauer Park, invece c’è un sacco di gente e in molti si giurano amore eterno al confine tra est e ovest, tra ricordi e futuro. Forse non a caso, nei primi film che vedremo, la memoria sarà un elemento ricorrente. A Berlino, nulla succede senza un motivo.

La Berlinale comunque è cambiata, almeno logisticamente, dopo la pandemia. Il Sony Center non ne fa più parte, e all’Hyatt, il punto di ritrovo esclusivo per la stampa, non c’è più il baracchino in cui si prenotavano i biglietti per la proiezione, così come è sparito quello per il pubblico nel centro commerciale di fianco, entrambi sostituti da un sito in cui si possono prenotare i film del giorno in corso e di quello successivo. È di certo più comodo, più funzionale, più veloce — ché prima si finiva un po’ per prendere i resti, scoprendo in coda quali proiezioni erano sold out — ma qualcosa si perde, forse, dentro le conferme verdi dei nostri device. La Berlinale è sì ancora più diffusa di prima, le sale sono più sparse in giro per la città, ma paradossalmente aumenta il senso di estraneità. Oppure, forse, siamo solo invecchiati.

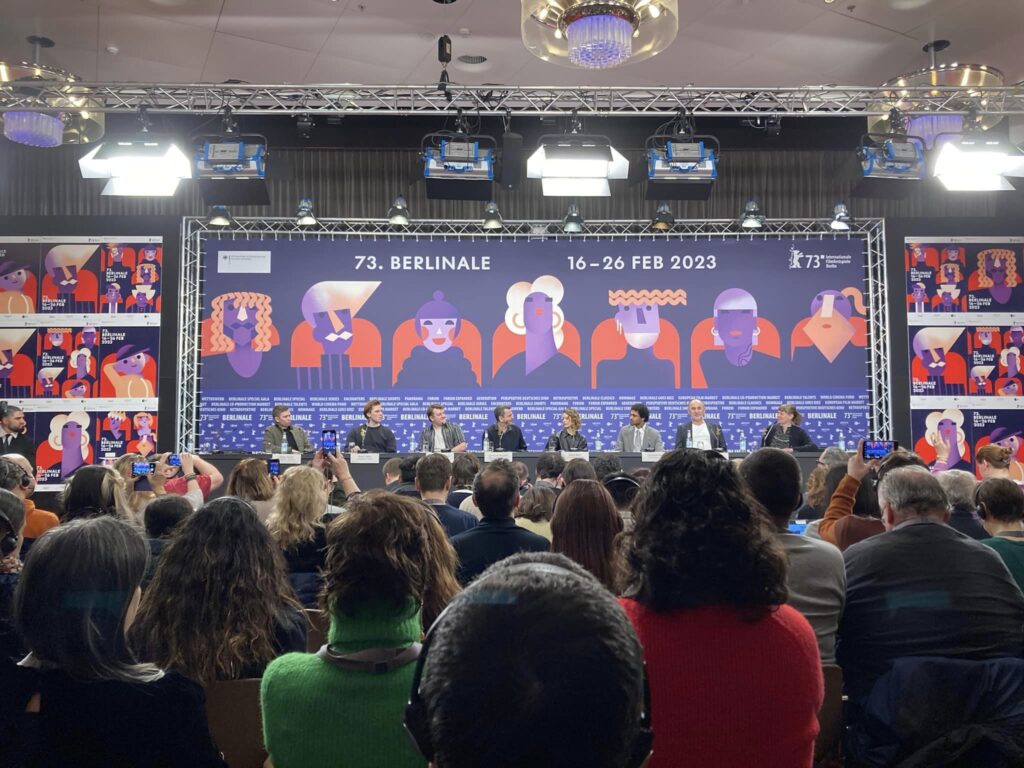

Le conferenze stampa invece non sembrano cambiate, così come non sembra cambiato Matt Damon a Berlino come produttore di Kiss the Future, un documentario di Nenad Cicin-Sain che — ci spiegano regista, produttore e attrice — racconta dell’assedio di Sarajevo attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuto e di come la resistenza sia passata attraverso la musica e la cultura. Poi ci sono gli U2, che in qualche modo sostengono di aver sostenuto la popolazione della città bosniaca, anche solo promettendole un concerto al termine della guerra. Ora, per fortuna Bono non c’era, Matt Damon sembrava in sincero imbarazzo mentre evitava le domande più fastidiose e Vesna Andree Zaimović non veniva troppo ascoltata mentre si lanciava in un’arbitra celebrazione dei valori europei, ma il film puzza di operazione celebrativa tossica lontano un miglio. Il doc non l’abbiamo visto, ma un elemento lo abbiamo colto lo stesso: la presenza del passato, il tentativo di fornirgli un senso che riverberi sul presente, nell’assoluta assenza di futuro.

Poi ci sono i film, ché a Berlino non sono mai qualcosa di scontato o appoggiato, tanto che i primi due che vediamo sono già qualcosa di anomalo. Hello Dankness dei Soda Jerk è un pastiche che ieri avremmo definito post-moderno e che oggi risulta particolarmente spiazzante se calato nel rapporto contemporaneo con l’immagine. Il film è assemblato, come la creatura di Frankenstein, con centinaia di pezzi di altri film degli ultimi cinquant’anni, e realizza, in un vero e proprio detournament debordiano, una narrazione inter-testuale, inter-generazionale e inter-epocale in grado di produrre un senso terzo (ma anche quarto e quinto) rispetto ai materiali di provenienza, per raccontare l’America di Trump e quella post-Trump e i suoi (dis)valori. È sicuramente divertente e interessante, è sicuramente un’ibridazione spiazzante, almeno inizialmente, ma, nel suo progressivo diventare stucchevole e noiosa, dimostra come l’immaginario collettivo visivo contemporaneo sia simultaneamente fagocitante, deflagrante e ingestibile, quasi vivesse sempre e comunque di una vita propria che sfugge alla volontà del creatore, proprio come il mostro di Frankenstein.

Il secondo film, The Eternal Memory di Maite Alberti, sempre nella sezione Panorama ma Dokumente, è un documentario che ci porta in Cile e ci porta dentro la storia d’amore tra un’attrice, anche ministra della cultura in passato, e un giornalista e intellettuale anti-pinochettista a cui, qualche anno fa, è stato diagnosticato l’Alzheimer. Il documentario è tutto qui, nell’osservazione — consapevole e consenziente — della progressiva scomparsa della mente di Augusto e della resistenza disperata, dolce e incrollabile di Paulina. Un film straziante ma forse pornografico, qualcosa di cui non è semplice scrivere e forse neanche parlare, in mezzo ai fiumi di lacrime, un documentario che interroga la nostra personale e intima identità, e ci chiede cosa significhi essere vivi e/o per chi. Paulina Urrutia, presente dopo la proiezione, prova rispondere a queste domande, ma l’unica replica che probabilmente conta è che Augusto Gonora non è presente a Berlino e non ha visto il film, perché «non è nelle condizioni di farlo».

Ecco allora che si presentano di nuovo la memoria e il passato, come elementi funzionali a strutturare il presente, uniti al terrore per la perdita della consapevolezza di ciò che si è stati e che si è attraversato, ma in maniera uguale e contraria rispetto al lavoro fatto dai Soda Jerk.

Possiamo già rintracciare, dopo due soli film, un trend per la Berlinale 2023? E, nel caso, quanto è legata, questa tendenza, alla pandemia? La sensazione è che lo sia, e anche tanto.

Il primo giorno a Berlino si chiude così, con questi atroci dubbi, i piedi bagnati, i vestiti che puzzano di fumo (perché a Berlino, come in tutti i posti civili, si può ancora fumare dentro i locali), la consapevolezza che nelle poltroncine del cinema Cubix ad Alexander Platz si potrebbe vivere comodamente e che anche gli autobus berlinesi possono arrivare in ritardo, soprattutto se piove: più forte piove, più tardi arrivano.

Lunedì, dopo un’eterna colazione che ci permetta di arrivare a sera ingurgitando solo liquidi, è una giornata importante, il sole è sparito e il vento ha aumentato la sua velocità gelida. È una giornata importante sia perché assistiamo al nostro primo film in concorso al Palast, seduti davanti a Johnnie To (cosa che potrebbe già da sola mettere fine al festival, anche solo per l’invidia che questo può generare nel cuore del per altro co-direttore Marco Bacchi), sia perché è il giorno della proiezione de Le proprietà dei metalli, tra orgoglio e meraviglia e attesa.

Le Grand Chariot di Philippe Garrel con Louis Garrel e altri membri della famiglia, ha un solo vero punto di interesse nella realizzazione altrimenti scolastica di una storia semi-autobiografica, un elemento che risuona con quanto abbiamo visto finora: l’importanza della memoria, del ricordo, del passato per significare un attuale che in realtà si rivela a essi irriducibile, e la difficoltà di abitare, pensare, ipotizzare il futuro se non come ripetizione del passato. Ne usciamo poco convinti, poco stupiti, di sicuro identici a quando siamo entrati.

Il tempo di risolvere il problema delle scarpe, ché la resistenza va bene ma a un certo punto bisogna anche essere vivi, per resistere, ed è già tempo di raggiungere l’Urania — nuova location della Berlinale, a Berlino ovest, quindi purtroppo poco DDR e non lontano dallo zoo — dove la delegazione italiana è attesa da un tappeto rosso, una claque festante di cui facciamo parte e un selezionatore, quello di Generation (la sezione che, meritoriamente, porta al cinema le generazioni giovanissime), che spende parole bellissime e giuste per il film di Bigini, realizzato da una troupe di grande qualità e in grado di emozionare, con una storia fragile (nel senso positivo del termine), una platea che resta molto attenta per tutto il film, nonostante la traduzione consecutiva in sala (nel senso che, essendo la sezione Generation dedicata ai piccoli, i piccoli non sono abituati ai sottotitoli e quindi una voce tedesca traduce i dialoghi subito dopo che sono stati pronunciati: sì, lo sappiamo, è meraviglioso). Il film ci rende orgogliosi, la proiezione è molto italiana ed è davvero divertente vedere i giovani attori presi d’assalto come fossero Matt Damon. Del film parleremo diffusamente a parte, ché è giusto così.

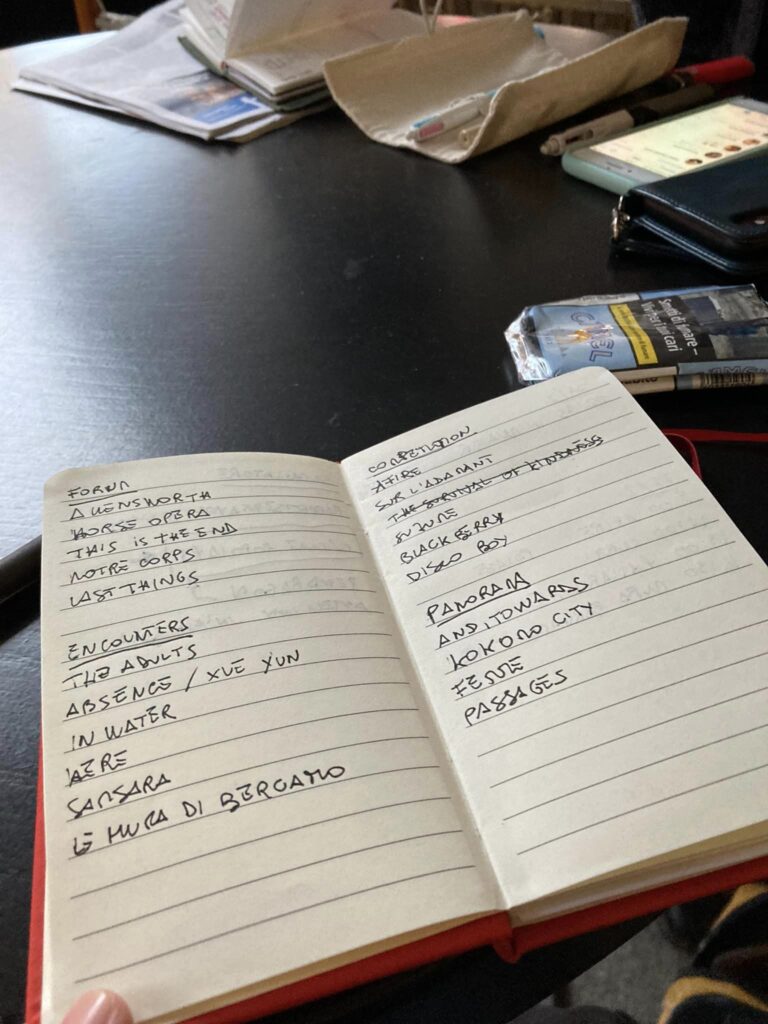

Ecco allora che il secondo giorno volge alla fine, e visto che siamo dei reietti e nessuno ci invita alle feste, è solo tempo di sfidare il vento gelido di Berlino e la pioggia ghiacciata, di sopravvivere alla brutale escursione termica che si prova entrando in un qualsiasi posto al chiuso e di mangiare persiano portandoci via una zuppa non pagata, prima di prendere la U2 e fermarci nella hall del nostro quartier generale a progettare con precisione la giornata successiva, sapendo che nulla di quanto pianifichiamo sarà rispettato.

Giorno 3

Arrivati alla mattina del quarto giorno, mentre aspettiamo l’inizio della proiezione di quello che sentiamo potrebbe essere l’Orso d’oro di questa edizione, ossia “Roter Himmel” del figliol prodigo Petzold, ripensiamo alla terza giornata, chiusa da poche ore, consapevoli che oggi sarà il famoso giorno della marmotta di questa edizione, quel giorno che arriva a ogni festival, quello in cui si guardano 7 film in 21 ore, perdendo cognizione dello spazio e del tempo.

Mentre la terza giornata, dicevamo, ripensandoci, si è snodata tra una proficua visita al mercato prima — resa tale da una preparata, giovane ed entusiasta venditrice internazionale (in inglese il ruolo è più figo), e dalla preziosa disponibilità della nostra FilmCommission — e gli incontri alla birreria del Sony Center (che resta un classico del festival, con la sua tipica e calda accoglienza teutonica) con amiche e amici e registi e punti di riferimento personali e culturali, poi.

Una giornata che ha segnato inoltre due momenti fondamentali: il primo clamoroso invito a una festa, anzi a due, e la visione di “In water” che se non fosse un film di Hong Sangsoo — che può fare quello che vuole — si sarebbe già aggiudicato Il cuscino d’oro, l’ambito premio che assegniamo a ogni edizione e che non ha bisogno di molte spiegazioni. Vero è che le poltroncine reclinabili, massaggianti, rassicuranti e riscaldate del Cinemaxx, su cui puoi pensare di costruire la tua felicità, non aiutano ad assistere serenamente a un’ora scarsa di piani statici, leggere panoramiche, lunghi dialoghi e immagini quasi sistematicamente sfocate. Comunque un capolavoro. Talmente coinvolgente che decliniamo gli inviti a tutte le feste a cui siamo statə invitatə.

Giorno 4

Il quarto giorno, cioè ieri, conferma tutte le sue promesse e premesse, tranne per il fatto che non verrà ricordato come il giorno della marmotta di questa Berlinale.

Però. Però la sensazione sul film di Petzold si rivela del tutto fondata. “Afire”, questo il titolo internazionale, è un film enorme, folgorante, indimenticabile, eclatante. Con lui è amore a prima vista, per altro ricambiato: per la delegazione di Billy è, all’unanimità, l’Orso d’oro dei desideri.

E mentre ascoltiamo il concerto che la Philarmonie di Berlino regala ogni mercoledì mattina alla città, continuiamo a sentire che quello che stiamo vedendo è un cinema che, essendo ovviamente post-pandemico, tenta disperatamente una rielaborazione (anche molto verbale) del passato e fatica a ipotizzare un futuro.

Lo conferma anche “Le mura di Bergamo” il documentario (o solo documento, come azzarda qualcuno) che Stefano Savona dedica alla città lombarda e ai disastri emotivi, affettivi e umani che la Covid-19 vi ha lasciato. Lungo e fuori tempo massimo, forse poco centrato rispetto al modo in cui sarebbe finalmente necessario, oggi, parlare della pandemia in Italia, ma con alcuni momenti forti e importanti che ci portano, tra le altre, a una riflessione molto franca sulle recenti elezioni regionali che però non è troppo il caso di esplicitare.

Essendo il giorno prima di quello in cui buona parte della stampa e del mercato se ne va, sbattiamo contro una marea di sold out, per cui ci vediamo costretti ad andare a Kreuzberg a rifocillarci e a consolarci degnamente, mentre per domani è prevista neve e la Berlinale comincia mestamente a svuotarsi.

Giorno 5

Il quinto giorno della Berlinale si chiude con i tifosi ubriachi dell’Ajax che ci scambiano per qualcun altro e ci invitano a bere. Decliniamo con eleganza, ché la giornata è stata impegnativa, tra proiezioni e una Friedrichshain cambiata, negli ultimi tre anni, ma sempre vivace, tra locali DDR, (imperdibili e imbevibili) Berliner Luft e cinesi che ci cacciano perché è tardi.

Prima, durante la giornata, due film potenti, due documentari molto diversi tra loro ma ugualmente coinvolgenti e segnanti.

“Kokomo City” di D. Smith (già produttrice musicale di un certo successo) riesce a sposare la blaxploitation al cinema del reale, tracciando confini — assolutamente pop — piuttosto inediti. Un film di teste parlanti che racconta, con pochi filtri in un bianco e nero molto indovinato, di quattro sex workers trangender di colore. Molto potente, sia visivamente che a livello contenutistico, suscita ammirazione e dibattito tanto con la regista (anche lei transgender) e due delle protagoniste, quanto tra di noi, tra domande sullo sguardo (ancora?) colonizzato dalla visione maschile e la transfobia presente in una parte del femminismo — nonostante il doc sia chiaramente rivolto alla comunità black statunitense, raccontata come ancora in larga misura incapace di accettare identità diverse da quella eterosessuale.

Poi è la volta di uno dei documentari in concorso, “Sur l’Adamant” di Nicolas Philibert, un film purtroppo poco atteso e forse un po’ trascurato, ma, nella sua semplicità, altrettanto onesto e trasparente. Nella storia di un centro diurno per adulti sofferenti di disagio mentale, ospitato da una struttura galleggiante sulle rive della Senna nel centro di Parigi, si raccontano, in maniera pulita e sincera, vite disordinate e complesse, autentiche e fragili, restituendo un’umanità che in realtà, per quanto rimossa, somiglia davvero molto alla nostra quotidianità. Coraggioso e umile, non vincerà niente ma è bello sapere che c’è.

Giorno 6

Il penultimo giorno della Berlinale è all’insegna dei documentari, delle gallerie d’arte contemporanea e dei cortometraggi, ché il redattore completo non si fa mancare niente.

Il festival volge al termine, stasera ci sono i Teddy Awards e domani le conferenze stampa per annunciare i primi vincitori. I pochi giornalisti rimasti si aggirano impauriti mostrando il badge solo se necessario, nascondendosi negli angoli più bui dei cinema per scrivere gli articoli, temendo che qualcuno li riconosca. Le sale però restano piene e questo è uno degli elementi da sempre più importanti della kermesse berlinese, nonostante il rischio di focolai di Covid si nasconda dietro ogni comoda poltroncina.

Si comincia presto con “And, Towards Happy Alleys” di Sreemoyee Singh, un lavoro piuttosto atteso e seguito con attenzione dalla sala nonostante si riveli sostanzialmente un pacco improvvisato e senza una movimento preciso. Iran, cinema, Panahi, fiumi secchi, rivolta femminile, canti, ricerca di dottorato, neve, repressione, chirurgia plastica e anche qualcos’altro che ora sfugge in 75 minuti. Un saldo, in sostanza.

Non va molto meglio con i corti, sui quali francamente la Berlinale non è che abbia mai brillato, almeno a nostra memoria, e non brilla neanche in questa edizione che, a conti fatti, è un’edizione che non avrà avuto nomi particolarmente mainstream — a Berlino non è mai per fortuna fregato granché di averli — ma ha proposto idee di cinema potenti e inusuali, ipotesi che fatichi a trovare in altri festival.

Quattro film brevi tra animazione, doc e fiction, nessuno dei quali indimenticabile qualcuno persino imbarazzante, solo uno appena intrigante, un thriller che parla di rane. E non diremo altro.

C’è del cinema anche all’Hamburger Bahnof, una delle gallerie d’arte contemporanea più belle al mondo, nonostante la strana difficoltà che hanno le maschere di capire che capita di aver voglia di rivedere un’installazione e quindi potresti decidere di tornare indietro e rientrare nelle sale che la ospita. Tre temporanee, ché il resto del museo — come mezza Berlino — è in ristrutturazione, tutte innervate di audiovisivo. In particolare quella dell’artista algerina Zineb Sedira, “Dreams Have No Title”, che, mescolando film, scultura, performance e fotografia, intreccia la propria biografia alla storia del cinema italiano e francese e delle loro co-produzioni con l’Algeria. Non è per ripetere le stesse cose, ma anche qui c’è di nuovo una pulsione verso il passato, riabitato così da spingerlo a significare il presente. Ne parleremo diffusamente.

Ma la Berlinale è oramai alla fine e le scommesse sull’Orso d’oro non sono mai state così incerte. Intanto i Wallners hanno sfondato i 7milioni di ascolti, con il brano più canticchiato del festival.

Giorno 7 – La fine

E come spesso succede, mentre siamo in aeroporto pronti a tornare sul suolo italico, la Berlinale ci sorprende ancora un’ultima incredibile volta assegnando l’Orso d’Oro a “Sur l’Adamant”, un documentario che avevamo amato ma di cui, a imperitura memoria, avevamo scritto: «non vincerà mai niente, ma è bello sapere che c’è».

Dispiace per Petzold, su cui avevamo scommesso anche dei soldi, ma è un Orso d’oro bellissimo. Ed è la degna conclusione di un festival speciale e affascinante, che BILLY ha degnamente chiuso oggi con due ultimi film di cui parleremo presto, entrambi controversi: un doc sull’Ucraina girato da un battaglione di medici impegnato in prima linea e la classica fregata francese, tutta intellettuale e maledetta.